| Le Dhamma de la Forêt |

Manuel

pour l’Humanité

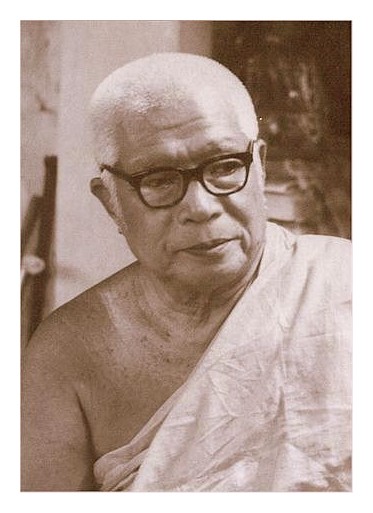

Buddhadasa Bhikkhu

Traduction

de Jeanne Schut

Titre original : A Handbook for

Mankind, 1964

INTRODUCTION

En 1956, le vénérable Buddhadasa a donné un cours sur le bouddhisme à un groupe de personnes qui allaient devenir juges. Ces conférences, données en langue thaïe, ont été enregistrées puis transcrites et structurées pour finir par former ce qui est devenu un Manuel pour l’Humanité.

Depuis lors, le succès remporté par ce petit livre a été stupéfiant et il continue à être très populaire, tant en Thaïlande qu’en Occident. La raison en est que le vénérable Buddhadasa offre ici un regard neuf sur une vérité qui ne connaît pas les limites du temps (le Dhamma) dans le style direct et simple qui caractérisait son enseignement. La clarté de sa vision pénétrante donne vie au Dhamma de sorte qu’aujourd’hui encore, une nouvelle génération de lecteurs peut ressentir tout le sens et toute la valeur de ses paroles.

Ce livre est un guide inestimable pour tout nouveau venu au Bouddha-Dhamma, la vérité à laquelle s’est éveillé le Bouddha et qu’il a enseignée ensuite car il contient l’essentiel des enseignements du bouddhisme. Le « manuel » est tout particulièrement utile à ceux qui s’intéressent aux enseignements du Bouddha non comme à un thème d’étude mais comme un moyen de comprendre leur vie et de lui donner toute sa noblesse.

Nous remercions Mr Pun Chongprasoed qui a été le premier à mettre ce livre en forme en thaï et tous ceux qui ont ensuite permis qu’il soit reproduit et traduit en de nombreuses langues.

Pour

plus d’informations, contacter : Dhammadana Foundation

c/o Suan

Mokh Chaiya Surat Thani 84110 Thailand.

Chapitre I

REGARDS SUR LE BOUDDHISME

Les auteurs modernes s’accordent à reconnaître que toutes les religions du monde sont nées de la peur. Autrefois les hommes craignaient le tonnerre, les éclairs, l’obscurité et autres phénomènes qu’ils étaient incapables de comprendre ou de maîtriser. Pour en éviter le danger, ils faisaient preuve d’humilité ou de soumission ou rendaient hommage à ces manifestations et les vénéraient. Plus tard, lorsque la connaissance et la compréhension de l’homme se développèrent, cette peur des forces de la nature se transforma en une peur plus difficile à appréhender. Les religions basées sur la vénération des phénomènes naturels, des esprits et des êtres célestes en vinrent à être ridiculisées, tandis que la peur se faisait plus subtile : une peur de la souffrance, de cette souffrance qu’aucun moyen matériel ne peut soulager. L’homme se mit à craindre la souffrance inhérente à la naissance, à la vieillesse, à la maladie et à la mort, ainsi que la déception et le désespoir engendrés par le désir, la colère et l’ignorance – toutes choses qu’aucun pouvoir, aucune richesse ne peut soulager.

Il y a quelque deux mille ans, en Inde, d’intelligents penseurs et chercheurs cessèrent de rendre hommage aux êtres surnaturels et choisirent de rechercher plutôt les moyens de conquérir la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, ainsi que les moyens de supprimer la convoitise, la haine et l’ignorance. De ces recherches est né le bouddhisme, méthode pratique découverte par le Bouddha pour éliminer la souffrance et venir ainsi définitivement à bout des peurs de l’homme.

Le mot « bouddhisme » signifie « l’enseignement de celui qui est éveillé ». Un Bouddha est un être « éveillé », qui connaît la vérité de toute chose, qui connaît précisément la véritable nature des choses et peut ainsi se comporter de manière appropriée en toutes circonstances. Le bouddhisme est une religion basée sur l’intelligence, la science et la connaissance. Son but est d’éliminer la souffrance ainsi que les causes de la souffrance. Tous les hommages rendus à des objets sacrés sous forme de rites et de rituels, d’offrandes ou de prières, n’ont rien à voir avec le bouddhisme. Le Bouddha a rejeté les êtres célestes, alors considérés par certaines sectes comme les créateurs de toutes choses, ainsi que les divinités dont on pensait qu’elles résidaient dans les étoiles. On rapporte, en effet, que le Bouddha a déclaré : « Le savoir, l’habileté et les capacités engendrent le succès et ont des conséquences bénéfiques ; ils sont bons en eux-mêmes, indépendamment du mouvement des corps célestes. Grâce aux mérites acquis par ces qualités, un individu pourra largement dépasser les insensés qui se contentent de s’asseoir en faisant leurs calculs astrologiques ». Et aussi : « Si l’eau des rivières, comme le Gange, pouvait réellement laver les péchés et la souffrance, alors toutes les tortues, tous les crabes, poissons et coquillages vivant dans ces rivières sacrées seraient libérés de leurs péchés et de leurs souffrances ». Et encore : « Si un homme pouvait éliminer la souffrance en faisant des offrandes, en rendant hommage et en priant, plus personne au monde ne serait exposé à la souffrance car n’importe qui peut rendre hommage et prier. Or, si les gens sont encore sujets à la souffrance, bien qu’ils obéissent, rendent hommage et pratiquent des rituels, ce n’est sûrement pas la solution pour s’en libérer ».

Pour parvenir à la libération, nous devons tout d’abord examiner attentivement ce qui nous entoure, afin d’en connaître et d’en comprendre la véritable nature et, ensuite, agir en fonction de cette vérité. Tel est l’enseignement du bouddhisme, ce que nous devons savoir et garder présent à l’esprit… Le bouddhisme n’incite ni aux hypothèses ni aux suppositions mais insiste, au contraire, pour que nous agissions en accord avec notre intuition profonde. Il ne s’agit pas d’accepter aveuglément tout ce que l’on entend. Si quelqu’un affirme quelque chose, nous devons l’écouter et considérer son point de vue en toute objectivité. Si nous le trouvons raisonnable, nous pouvons l’accepter provisoirement et tenter de le vérifier par nous-mêmes. C’est là une des caractéristiques très particulière du bouddhisme, qui le distingue des autres religions du monde.

Toute religion a plusieurs facettes et peut donc prendre différents aspects selon l’angle sous lequel on la considère. Le bouddhisme, au même titre que les autres religions, a souvent été considéré à partir de différents points de vue, de sorte qu’on en a obtenu des images très variées. Parce que chacun de nous a naturellement confiance en sa propre opinion, sa vérité coïncide avec sa compréhension et son point de vue particuliers. En conséquence, la « vérité » varie selon les personnes. Nous examinons les problèmes à des niveaux différents, avec des moyens différents et des degrés d’intelligence différents. Nous pouvons difficilement admettre comme vrai ce qui dépasse notre intelligence, notre connaissance et notre compréhension. Et même si, en apparence, nous nous plions aux idées des autres, nous continuons de penser qu’il ne s’agit pas de « la » vérité telle que nous la concevons. Notre conception de la vérité peut cependant évoluer avec l’élargissement de notre intelligence, de notre savoir et de notre compréhension, jusqu’au moment où nous parvenons à la vérité ultime.

Comme nous l’avons dit, le bouddhisme est une méthode pratique dont le but est de nous libérer de la souffrance en parvenant à voir, comme l’a fait le Bouddha, la véritable nature des choses. Or tout texte religieux contient inévitablement des rajouts et notre Tipitaka ne fait pas exception. Au fil des temps, on y a ajouté des passages basés sur les idées courantes de l’époque, que ce soit pour gagner la confiance du peuple ou par excès de zèle religieux. Hélas, les rites et rituels qui se sont ainsi développés et imbriqués dans la religion sont aujourd’hui acceptés et considérés comme étant le vrai bouddhisme. Les cérémonies telles que l’offrande de plateaux de sucreries et de fruits à « l’âme » du Bouddha, semblables à l’offrande de nourriture aux moines vivants, ne sont pas en harmonie avec les principes du bouddhisme. Pourtant, certains les considèrent comme d’authentiques pratiques bouddhiques, les enseignent comme telles et les suivent très rigoureusement.

Les rites et cérémonies de cette sorte sont devenus si nombreux qu’ils ont maintenant occulté le vrai bouddhisme et son objectif originel. Prenez, par exemple, l’ordination d’un moine : elle s’est transformée en une cérémonie de remise de cadeaux au nouveau bhikkhu ; les invités sont priés d’apporter de la nourriture et d’assister aux réjouissances, et la fête se termine parfois même dans l’ivresse et le chahut, aussi bien au temple qu’à la maison ! Quant au nouveau bhikkhu, il se peut qu’il quitte la communauté religieuse quelques jours à peine après avoir été ordonné pour devenir peut-être encore plus antireligieux qu’avant. Souvenons-nous que rien de tel n’existait à l’époque du Bouddha ; ces cérémonies ne se sont développées que plus tard. Au temps du Bouddha, être ordonné signifiait simplement que, avec le consentement de ses parents, on renonçait à sa maison et à sa famille. On pouvait tirer un trait sur son passé familial et s’en aller rejoindre le Bouddha et la communauté monastique des bhikkhus. Lorsque l’occasion se présentait, on se faisait ordonner et on risquait alors de ne jamais revoir sa famille. Quelques moines, à de rares occasions, pouvaient retourner voir leurs parents mais c’était l’exception. Il existe une règle autorisant un bhikkhu à se rendre chez lui pour une raison valable mais, du temps du Bouddha, elle n’était pas observée. Enfin, les moines n’étaient pas ordonnés en présence de leurs parents, ne célébraient pas l’événement par des festivités et ne quittaient pas le Sangha au bout de quelques jours, guère plus avancés qu’avant, comme cela se produit si souvent de nos jours.

Malheureusement, ce « néo-bouddhisme » s’est répandu presque universellement. Le Dhamma, l’enseignement authentique autrefois souverain, est à présent si surchargé de cérémonies que tout l’objectif du bouddhisme en a été obscurci, falsifié et transformé. L’ordination, par exemple, est devenue une façon de sauver la face pour les jeunes gens mis à l’index, ou une nécessité préalable pour trouver une épouse, car avoir été moine est considéré comme une preuve de maturité. Pour certains, c’est une occasion de collecter de l’argent – activité pour laquelle on trouvera toujours des volontaires – et donc un moyen de s’enrichir. Cela aussi se fait appeler « bouddhisme » et quiconque se permettrait d’y trouver à redire serait considéré comme un ignorant ou même un adversaire de la religion !

L’offrande de tissu lors de la fête de Kathina est un autre exemple de dégénérescence. L’intention originelle du Bouddha était que l’on donne, à tous les moines en même temps, du tissu pour la fabrication de leurs vêtements. Cela leur permettait de les coudre tous ensemble et évitait les pertes de temps. S’il n’y avait qu’un seul vêtement, on le donnait, non pas au plus ancien des moines mais à celui que le groupe considérait comme le plus digne de le recevoir ou à celui qui en avait le plus besoin. Le vêtement était alors offert au nom de la communauté monastique tout entière. L’intention du Bouddha était de faire en sorte qu’aucun des moines n’ait une trop bonne opinion de lui-même. Ce jour-là, quel que soit le degré d’ancienneté, tout le monde devait se montrer humble et participer, au même titre, à la coupe et à la couture du tissu, à la teinture – en faisant bouillir des essences d’arbres – et à toutes les autres activités nécessaires à la confection des vêtements, en un seul et même jour. Il s’agissait d’un effort de coopération entre moines et c’est ce que souhaitait le Bouddha. Les laïcs n’y participaient pas nécessairement du tout. De nos jours, on en fait toute une histoire, il y a une cérémonie et puis des jeux et des rires bruyants. C’est même, pour certains, une occasion de gagner de l’argent. On se croirait à un pique-nique, et tous les mérites et les bons résultats que l’on aurait pu en escompter à l’origine sont perdus.

Ces dégénérescences sont une véritable tumeur qui s’est développée au sein du bouddhisme et qui fait des ravages. Elle prend des centaines d’aspects différents qu’il serait trop long d’énumérer. C’est une tumeur maligne et dangereuse qui a progressivement recouvert et obscurci la base saine, l’essence réelle du bouddhisme, qui l’a complètement défiguré. L’une des conséquences a été l’apparition de multiples sectes d’importance différente, dont certaines sont même engagées dans la sensualité ! Il est essentiel que nous apprenions à faire la différence entre ces déviations et le vrai bouddhisme originel. Nous ne devons pas nous cramponner bêtement à la coquille extérieure ou aux rituels et cérémonies, au point de perdre leur véritable objectif.

La vraie pratique du bouddhisme est basée sur la purification de la conduite à travers le corps et la parole, suivie de la purification de l’esprit, laquelle mène, à son tour, à la vision pénétrante et à la compréhension juste. N’allez pas croire que le bouddhisme est ceci ou cela sous prétexte que tout le monde le dit. De même, ceux qui appartiennent à d’autres religions ont tort de désigner ces tumeurs honteuses et disgracieuses comme étant le bouddhisme ; c’est injuste parce que ce ne sont que des excroissances. Ceux d’entre nous qui sont décidés à propager le bouddhisme, pour leur propre bien comme pour celui des autres, doivent savoir comment en saisir la véritable essence et non se cramponner à une excroissance insignifiante.

Voyons, à présent, comment les multiples facettes du bouddhisme, même authentique, peuvent conduire à une fausse compréhension. Par exemple, du point de vue d’un philosophe de la moralité, le bouddhisme est considéré comme une religion « morale ». On y parle de mérite et de démérite, de bien et de mal, d’honnêteté, de gratitude, d’harmonie, de franchise et ainsi de suite. Le Tipitaka est rempli d’enseignements d’ordre moral. De nombreux nouveaux venus au bouddhisme s’en approchent par cet angle, attirés par ses vertus.

Un aspect plus profond du bouddhisme apparaît lorsqu’on le considère sous l’angle de la vérité, une vérité profondément enfouie sous la surface et invisible à l’homme ordinaire. Voir cette vérité, c’est connaître intellectuellement la vanité de toute chose, l’impermanence, l’insatisfaction et le non-soi ; c’est connaître intellectuellement la nature de la souffrance, de l’élimination totale de la souffrance ; c’est percevoir tout ceci en termes de vérité absolue, de cette vérité qui ne changera jamais et que tous devraient connaître. Tel est le bouddhisme en tant que vérité.

Le bouddhisme en tant que religion est une méthode pratique basée sur la vertu, la concentration et la connaissance, et qui culmine en libérant la vision pénétrante intuitive. Cette méthode, lorsqu’elle est pratiquée jusqu’au bout, permet de se libérer de la souffrance. Tel est le bouddhisme en tant que religion.

Ensuite vient le bouddhisme en tant que psychologie, comme il nous est présenté dans la troisième partie du Tipitaka, où la nature de l’esprit est décrite de façon remarquablement détaillée. Aujourd’hui encore, la psychologie du bouddhisme est source d’intérêt et d’émerveillement pour les chercheurs de l’esprit car elle est beaucoup plus profonde que les connaissances actuelles en psychologie.

Vu sous un autre angle encore, le bouddhisme est une philosophie. En philosophie, la connaissance peut être clairement perçue au moyen de preuves raisonnées et logiques mais elle ne peut être démontrée expérimentalement. Elle s’oppose à la science dont la connaissance résulte de l’observation visuelle, d’expériences physiques et de tests ou même du « regard intérieur » de l’intuition. Un concept aussi profond que celui du « vide » (l’impermanence) n’est que philosophie pour celui qui n’en a pas encore pénétré la vérité mais il est science pour qui l’a saisi parfaitement, pour un être réalisé, un Arahant, qui l’a vu clairement, intuitivement.

De nombreux aspects du bouddhisme, en particulier les Quatre Nobles Vérités, sont scientifiques en ce qu’ils peuvent être vérifiés par une preuve expérimentale claire, au moyen de l’introspection. Toute personne dotée d’une capacité d’observation et intéressée par l’étude et la recherche, peut y trouver, comme dans la science, des rapports de cause à effet. Mais le bouddhisme n’est pas une vague chose obscure, ce n’est pas une simple philosophie comme le sont les disciplines fabriquées par les hommes.

Certains considèrent le bouddhisme comme une culture. Les véritables connaisseurs y découvrent de nombreux aspects communs à toutes les cultures mais aussi d’autres, typiquement bouddhiques.

De toutes ces différentes facettes du bouddhisme, celle à laquelle un vrai bouddhiste se doit d’attacher le plus d’importance est le bouddhisme en tant que religion. Le bouddhisme est avant tout une méthode pratique et directe permettant d’acquérir la connaissance de la véritable nature des choses, connaissance qui permet d’abandonner toute forme de convoitise, d’attachement, d’ignorance et d’engouement, et de devenir totalement indépendant. C’est ainsi que l’on pénètre au cœur même du bouddhisme. Vu sous cet angle, le bouddhisme est beaucoup plus utile qu’en tant que simple système moral ou en tant que vérité limitée à une connaissance profonde mais théorique ; plus utile qu’en tant que philosophie, objet de spéculation et de discussion mais qui ne mène pas à l’abandon des pollutions de l’esprit ; et certainement plus utile que vu comme une culture, un comportement attirant qui n’intéresse que les sociologues.

A tout le moins, chacun devrait considérer le bouddhisme comme un art, comme l’art de vivre. En effet, il incarne une capacité et une compétence à se comporter en être humain, à vivre de façon exemplaire, digne d’éloges, propre à impressionner et à émuler tout son entourage. Ce qu’il faut faire, c’est cultiver « les trois vertus » : tout d’abord développer la pureté morale, ensuite habituer l’esprit au calme et à la stabilité pour qu’il soit capable de faire son travail au mieux, et enfin donner naissance à une telle abondance de sagesse et une vision si claire de la nature réelle des choses que celles-ci ne seront plus en mesure de causer de la souffrance. On peut dire que celui dont la vie est éclairée par ces trois vertus a parfaitement maîtrisé l’art de vivre. Les Occidentaux sont intéressés par cet aspect du bouddhisme et le discutent plus que tout autre. Il est certain qu’il permet de pénétrer si profondément dans la véritable essence du bouddhisme qu’il en devient notre guide dans la vie, engendre une joie et un enthousiasme spirituels tout en dissipant dépression et désillusion. Il chasse aussi les peurs, comme la peur que l’abandon total de tout ce qui pollue de l’esprit (avidité, négativité et ignorance) rende la vie terne, inintéressante et insipide, ou la peur qu’un complet détachement bloque le fonctionnement de la pensée et de l’action ; alors qu’en réalité, celui qui mène sa vie selon l’art de vivre bouddhiste maîtrise tout ce qui l’entoure. Qu’il s’agisse d’animaux, de personnes, de biens ou de tout autre chose, et que ces choses pénètrent sa conscience par la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher ou la pensée, elles seront inévitablement vaincues, incapables d’obscurcir sa vision, de le tromper ou de le perturber. La victoire sur toutes ces choses engendre la joie pure.

Le Bouddha-Dhamma ravira l’esprit de ceux qui s’y seront intéressés. Il peut aussi être considéré comme une forme indispensable de nourriture. Il est vrai que l’individu qui est toujours sous l’emprise des pollutions qui obscurcissent l’esprit désire toujours se nourrir par le biais des yeux, des oreilles, du nez, du palais et du corps et qu’il poursuit cette recherche selon sa nature. Mais il existe aussi quelque chose en lui de plus profond qui ne recherche pas cette sorte de nourriture : c’est l’élément pur et libre de son esprit qui aspire à la joie et au nectar de la nourriture spirituelle, à commencer par les délices qu’apporte la pureté morale. Cette nourriture spirituelle est la source de contentement des êtres pleinement éveillés ; ils ont une telle tranquillité intérieure que les pollutions qui obscurcissent normalement l’esprit ne peuvent les perturber ; ils ont une vision claire de la véritable nature des choses et aucun désir pour elles. Ces êtres sont capables de se poser sans avoir à courir ici et là comme ces gens dont le Bouddha disait qu’ils étaient « fumée la nuit, feu le jour ».

« Fumée la nuit » signifie insomnie, agitation. Celui qui souffre de ces maux passe la nuit la main sur le front, soucieux de ce qu’il doit faire, réfléchissant à la meilleure façon de s’enrichir et de se procurer tout ce qu’il désire. Son esprit est plein de « fumée ». Tout ce qu’il peut faire, c’est rester allongé jusqu’au matin ; il pourra alors se lever et courir satisfaire les désirs de la « fumée » qu’il a retenue toute la nuit – et c’est cette activité fiévreuse que le Bouddha appelle « feu le jour ». Ces symptômes révèlent un esprit qui n’a pas trouvé la tranquillité, un esprit privé de nourriture spirituelle, qui souffre d’une faim et d’une soif pathologiques dues à la convoitise. Toute la nuit, la victime retient la « fumée » et la chaleur qui, devenue feu au matin, brûlera en lui toute la journée. Si l’on doit passer sa vie à étouffer la fumée de nuit puis attiser le feu de jour, comment trouvera-t-on jamais la fraîcheur et la sérénité de la paix ? Essayez d’imaginer un peu cette situation : endurer cette souffrance, ce tourment, toute sa vie, de la naissance jusqu’à la mort, simplement parce que l’on n’aura pas su développer la vision pénétrante qui aurait complètement éteint feu et fumée. Pour soigner ce mal, il faut utiliser la connaissance – les « remèdes » – que nous a léguée le Bouddha. Alors la fumée et le feu diminueront proportionnellement au degré de compréhension que l’on aura de la véritable nature des choses.

Comme nous l’avons vu, le bouddhisme a plusieurs facettes ou aspects différents. De même qu’une montagne se présente différemment selon qu’on la regarde d’un point de vue ou d’un autre, les avantages que l’on peut retirer du bouddhisme varient selon la façon dont on le considère. Comme les autres religions, le bouddhisme est né de la peur des hommes – pas la peur des fous ignorants qui se prosternent aux pieds d’idoles ou de phénomènes surnaturels mais une forme de peur plus raffinée, la peur de n’être jamais libéré de l’oppression que représentent la naissance, la vieillesse, la douleur et la mort, libéré de toutes les différentes formes de souffrance que nous connaissons. Le vrai bouddhisme n’est pas ce que l’on trouve dans les livres, ce n’est pas la répétition littérale du Tipitaka, pas plus que les rites ou les rituels. Le vrai bouddhisme est une pratique qui détruit les « pollutions » qui obscurcissent l’esprit, partiellement ou totalement, au moyen du corps, de la parole et de la pensée. Pour cela, point n’est besoin de consulter livres ou manuels, de s’appuyer sur des rites ou sur tout autre élément extérieur, y compris esprits et êtres célestes. Mieux vaut se concentrer directement sur les mouvements du corps, de la parole et de la pensée ; autrement dit, persévérer dans l’effort qui consiste à éliminer ce qui obscurcit l’esprit et permettre ainsi à la claire vision pénétrante de s’éveiller. Nous serons alors automatiquement capables d’agir de façon appropriée dans toutes les situations. Nous serons libérés de la souffrance dès cet instant et jusqu’à la fin de nos jours. Voilà le vrai bouddhisme tel que nous devons le comprendre.

Chapitre II

LA VÉRITABLE NATURE DES CHOSES

Le mot « religion » a un sens plus vaste que le mot « moralité ». La moralité traite du comportement et du bonheur, et on la retrouve à peu près semblable dans tous les coins du monde. Une religion est une méthode de pratique de haut niveau et les façons de pratiquer varient énormément d’une religion à l’autre. La moralité fait de nous des personnes honnêtes, nous fait agir selon les principes de la vie en société, de façon à ne causer de mal à personne. Pourtant, même si un individu est profondément vertueux, il souffrira, comme les autres, de tout ce qui se rattache à la naissance, la vieillesse, la douleur et la mort, et sera opprimé par les obscurcissements de l’esprit. La moralité est loin de permettre l’élimination de la convoitise, de l’aversion et de l’ignorance ; elle ne peut donc pas supprimer la souffrance. Tandis que la religion – et le bouddhisme en particulier – va beaucoup plus loin : elle vise directement à l’élimination complète des pollutions de l’esprit et donc à l’extinction des différentes formes de souffrance liées à la naissance, la vieillesse, la douleur et la mort. Cela prouve que la religion se distingue de la simple moralité et que le bouddhisme va beaucoup plus loin que les systèmes moraux du monde en général. Ceci étant bien clair, nous pouvons à présent orienter notre attention vers le bouddhisme lui-même.

Le bouddhisme est une méthode dont le but est d’apporter une connaissance technique inséparable de sa pratique, et d’apporter une compréhension pratique et structurée de la véritable nature des choses. En gardant bien à l’esprit cette définition, vous n’aurez aucun mal à comprendre le bouddhisme.

Interrogez-vous et voyez si, oui ou non, vous percevez les choses telles qu’elles sont réellement. Même si vous savez ce que vous êtes, ce qu’est la vie, ce que sont le travail, le devoir, les moyens d’existence, l’argent, les biens, l’honneur et la célébrité, oseriez-vous prétendre que vous connaissez tout à fond ? Si nous connaissions vraiment les choses telles qu’elles sont, nous n’agirions jamais de façon inadéquate et, si nous agissions toujours de façon adéquate, il est certain que nous ne serions jamais sujets à la souffrance. Il se trouve que nous ignorons la véritable nature des choses et, en conséquence, nous nous comportons seulement de façon plus ou moins adéquate, ce qui engendre inévitablement la souffrance. La pratique bouddhique a pour but de nous apprendre « ce qui est » réellement. Savoir ce qui est, parfaitement clairement, c’est parvenir au fruit de la Voie, peut-être même au fruit final, le Nirvana, parce que c’est cette connaissance qui détruit les pollutions de l’esprit.

Quand nous en arrivons à connaître « ce qui est », c’est-à-dire la véritable nature des choses, le désenchantement prend le pas sur la fascination, et nous sommes automatiquement délivrés de la souffrance. Pour le moment, nous pratiquons à un niveau où nous ne connaissons toujours pas la véritable nature des choses et, en particulier, nous n’avons pas encore réalisé que tout est impermanent et dépourvu d’un « soi » personnel. Nous ne réalisons pas encore que la vie, toutes les choses auxquelles nous sommes attachés, que nous aimons, désirons et apprécions, sont impermanentes, insatisfaisantes et vides de tout « soi ». C’est pour cette raison que nous en sommes entichés, que nous les aimons, nous les désirons, nous nous réjouissons de les posséder, nous nous y attachons avidement. Quand, en suivant les enseignements du Bouddha, nous en arrivons à voir les choses correctement, à voir clairement qu’elles sont toutes impermanentes, insatisfaisantes et dépourvues de « soi », qu’elles ne valent pas la peine que l’on s’y attache, il se produit immédiatement une sorte de glissement qui nous libère du pouvoir dominateur des choses.

Dans son essence, l’enseignement du Bouddha, tel qu’il apparaît dans le Tipitaka, n’est autre que la connaissance de la véritable nature des choses – ni plus ni moins. Tenez-vous en à cette définition : elle est exacte et il est bon de l’avoir en esprit pendant la pratique.

A présent, nous allons démontrer la validité de cette définition en prenant pour exemple les Quatre Nobles Vérités.

La Première Noble Vérité, qui fait apparaître que tout est souffrance ou cause de souffrance, nous dit précisément ce qu’il en est de toutes choses. Mais comme nous ne parvenons pas à comprendre tout ce qui est source de souffrance, nous désirons ces choses-là. Si nous les voyions comme sources de souffrance, à coup sûr, nous n’en voudrions pas.

La Seconde Noble Vérité montre que le désir est la cause de la souffrance. Les gens ne savent toujours pas, ne voient pas, ne comprennent pas que les désirs sont causes de souffrance. Ils désirent tous ceci ou cela, simplement parce qu’ils ne comprennent pas la nature du désir.

Le Troisième Noble Vérité montre que la délivrance – c’est-à-dire la libération de la souffrance ou Nirvana – consiste en l’extinction totale du désir. Les gens ne comprennent pas que le Nirvana est un état qui peut être atteint à tout moment et en tout lieu, à l’instant précis où le désir disparaît totalement. Ainsi, n’ayant aucune connaissance de la réalité des choses, ils ne s’intéressent pas au Nirvana parce qu’ils ne savent pas ce que c’est.

La Quatrième Noble Vérité est appelée « la Voie » ou « l’Octuple Sentier ». C’est la méthode qui permet d’éliminer tout désir. Personne ne la comprend ainsi, personne ne s’intéresse à l’Octuple Sentier qui abolit le désir. Les gens ne voient pas qu’il s’agit là du soutien dont ils ont précisément besoin, d’un point d’appui qu’ils devraient s’empresser de consolider. Ils ne s’intéressent pas au Noble Sentier du Bouddha qui est pourtant un joyau parfait et précieux parmi la masse des connaissances humaines. C’est une ignorance épouvantable.

Nous voyons donc que les Quatre Nobles Vérités nous informent clairement sur la véritable nature des choses. Il nous est dit que, si nous jouons avec le désir, il engendrera la souffrance… et pourtant nous persistons à jouer avec lui jusqu’à n’en plus pouvoir de souffrir ! C’est tragiquement ridicule ! Ne connaissant pas la véritable nature des choses, nos actions sont inadéquates en tous points. Trop rares sont les circonstances où nous agissons de manière appropriée ; en général nos actions ne sont appropriées que selon la norme des personnes sujettes à l’attachement et pour lesquelles la fin justifie les moyens. Mais, sur le plan spirituel, ces actions sont injustifiables.

Nous allons maintenant nous pencher sur un passage des textes du Canon Pali qui résume l’essence du bouddhisme. Il s’agit des paroles que le bhikkhu Assaji adressa à Sariputta quand celui-ci lui demanda de résumer l’essence du bouddhisme en quelques mots. Assaji répondit : « Tout phénomène naît d’une cause. Le Bouddha a montré quelles sont les causes et comment tous les phénomènes peuvent disparaître quand on en élimine les causes. Voilà ce qu’enseigne le Maître ». Ce qu’il a dit, en fait, c’est qu’à l’origine de tout phénomène, il y a des causes qui se sont combinées pour lui donner naissance. Le phénomène ne peut être éliminé tant que les causes ne l’auront pas été.

Ceci est un avertissement : ne considérons rien comme ayant une réalité propre et permanente. Rien n’est permanent. Il n’y a que des effets qui apparaissent suite à des causes, qui se développent en fonction de ces causes, et qui disparaissent à la cessation de ces causes. Le monde n’est qu’un flux perpétuel de forces naturelles qui ne cessent de s’entrecroiser et de changer. Le bouddhisme nous montre que tout est dépourvu d’identité propre. Il n’y a qu’un flux en perpétuel changement, ce qui est fondamentalement insatisfaisant du fait de l’absence de liberté et de l’assujettissement à la loi de cause à effet. Cette insatisfaction prendra fin dès que le processus s’arrêtera, et le processus s’arrêtera dès que les causes seront éliminées et qu’il n’y aura donc plus d’interaction.

C’est là un exposé très profond de la véritable nature de toute chose que seul un être éveillé pouvait donner. C’est le cœur du bouddhisme. Il nous est dit que tout n’est qu’apparence et que nous ne devons pas tomber dans le piège d’aimer ceci ou détester cela. Libérer réellement l’esprit signifie échapper complètement à la chaîne de causalité, en éliminer radicalement les causes. Ainsi l’insatisfaction engendrée par les phénomènes d’attirance et de répulsion sera anéantie.

Penchons-nous, à présent, sur l’intention du Bouddha lorsqu’il a choisi de devenir ascète. Quelle a été sa motivation ? La réponse est clairement indiquée dans l’un de ses discours : il a quitté son foyer et il est devenu moine pour trouver une réponse à la question : « Qu’est-ce que le bien ? » Le mot « bien » (kusala) tel qu’il est utilisé ici, signifie « perfection », connaissance de la vérité absolue. Il voulait connaître, en particulier, ce que sont la souffrance, la cause de la souffrance, et la libération de la souffrance. Atteindre la connaissance absolue est l’ultime perfection. L’objectif du bouddhisme n’est autre que cette connaissance parfaite de la véritable nature des choses.

Autre élément important de l’enseignement du bouddhisme : les Trois Caractéristiques, c’est-à-dire l’impermanence (anicca), l’insatisfaction ou souffrance (dukkha) et le non-soi (anattā). Ignorer cet enseignement, c’est ignorer le bouddhisme. Il montre que tout est impermanent, tout est insatisfaisant et dépourvu de « soi ».

- Dire que tout est impermanent signifie que tout est en perpétuel changement du fait qu’il n’y a aucune entité (ou « soi ») qui reste inchangée, ne serait-ce qu’un instant.

- Dire que tout est insatisfaisant signifie qu’en toutes choses se trouve une source inhérente de souffrance et de tourment. De par leur nature, elles ne peuvent qu’inspirer répulsion et désenchantement.

- Dire qu’il n’existe pas de soi signifie qu’il n’existe nulle part la moindre entité que l’on aurait le droit de considérer comme une « personne » (moi) ou appeler « sien » (à moi). Si nous nous saisissons des choses et nous attachons à elles, nous n’en retirerons que souffrance.

Les choses matérielles sont plus dangereuses que le feu parce qu’un incendie est visible de loin, ce qui permet d’éviter de s’en approcher ; tandis que les choses sont un feu invisible que nous allons délibérément saisir à pleines mains, ce qui ne peut manquer d’être douloureux.

Cet enseignement nous éclaire sur la nature des choses selon les Trois Caractéristiques. Le bouddhisme apparaît simplement comme une méthode pratique et structurée, destinée à nous montrer les choses telles qu’elles sont.

Nous avons vu combien il est important de connaître la nature réelle des choses. Il nous faut également savoir comment pratiquer pour agir en accord avec cette nature. Il existe un autre enseignement dans les textes, connu comme « l’enseignement majeur ». Il se résume à trois points : éviter le mal, faire le bien et purifier l’esprit. Tel est le principe de la pratique. Savoir que tout est impermanent, sans valeur et pas « nôtre », que rien ne vaut donc que l’on s’en saisisse et que l’on s’y attache, doit nous inciter à agir en conséquence et avec prudence ; c’est ce qui s’appelle éviter le mal. Cela implique ne pas enfreindre le code moral en vigueur et renoncer à la convoitise et à l’attachement excessifs. D’un autre côté, il faut faire le bien – le bien tel que l’ont compris les sages. Ces deux éléments ne sont que des niveaux de moralité. Le troisième, par contre, selon lequel nous devons purifier notre esprit de tout type de contamination, est du bouddhisme pur. Il nous dit de libérer notre esprit. Tant que l’esprit est sous la domination des pensées et des émotions – que l’on appelle « les objets de l’esprit » – il ne peut pas être propre et pur. La liberté de l’esprit doit venir d’une connaissance extrêmement profonde de la nature de ses objets. Sans cette connaissance, nous continuerons inévitablement à errer aveuglément, d’attirance en répulsion, d’une manière ou d’une autre. Tant que nous réagirons ainsi, nous ne pourrons pas nous prétendre libres.

Fondamentalement, nous, êtres humains, sommes sujets à deux sortes d’états émotionnels, pas plus : l’attirance et la répulsion (lesquels correspondent à des sensations de l’esprit agréables et désagréables). Nous sommes esclaves de nos humeurs et n’avons aucune liberté réelle du simple fait que nous ne connaissons pas la véritable nature de ces humeurs ou des choses telles qu’elles sont réellement. Lorsque nous aimons une chose, nous voulons nous en emparer, l’accaparer. Lorsqu’une chose nous répugne, nous cherchons à la repousser, à nous en débarrasser. Tant que ces deux états émotionnels existent, l’esprit n’est pas libre. Tant qu’il continue négligemment à aimer ceci et à détester cela, il ne pourra en aucun cas être purifié et libéré de la tyrannie de ses réactions. C’est pour cela que l’enseignement le plus élevé du bouddhisme condamne l’attachement aux choses attirantes ou répugnantes, et va même jusqu’à condamner, en dernier ressort, l’attachement au bien et au mal. Quand l’esprit est purifié de ces deux réactions émotionnelles, il devient indépendant.

D’autres religions recommandent simplement d’éviter le mal et de s’attacher au bien, de s’y attacher jusqu’à inclure le bien par excellence : Dieu. Le bouddhisme va beaucoup plus loin en condamnant toute forme d’attachement. L’attachement au bien est une pratique juste à un niveau intermédiaire mais, quoi que nous fassions, il ne pourra nous mener au niveau le plus élevé. Au niveau le plus bas, nous évitons le mal, ensuite nous faisons notre possible pour faire le bien mais, au niveau le plus élevé, nous amenons l’esprit à s’envoler au-delà de la domination du bien et du mal.

Tant que l’on est attaché aux fruits des bonnes actions, il n’y a pas de libération totale de la souffrance car, tout comme une personne méchante souffre proportionnellement à sa méchanceté, une bonne personne souffre proportionnellement à sa bonté. Quand on est bon, on souffre comme les personnes bonnes peuvent souffrir. Un être céleste bon ressent la souffrance qui échoit aux êtres célestes et même un dieu souffre en fonction de sa nature divine. La libération totale de la souffrance n’intervient que lorsqu’un être est libéré et qu’il a même dépassé ce que l’on appelle « le bien », pour devenir un ariyan, celui qui a transcendé la condition humaine et fini par devenir un être totalement parfait, un Arahant.

Comme nous l’avons vu, le bouddhisme est l’enseignement du Bouddha, l’Eveillé, et un bouddhiste est une personne qui met en pratique ses enseignements. En quoi le Bouddha a-t-il été éveillé ? Simplement dans la mesure où il a compris la véritable nature de toute chose. Le bouddhisme est donc l’enseignement qui nous montre la vérité de ce qui est. A nous de le pratiquer jusqu’à connaître cette vérité par nous-mêmes. Nous pouvons être assurés que, dès que nous aurons atteint cette connaissance parfaite, tout désir disparaîtra, car la connaissance s’élève à l’instant même où l’ignorance disparaît.

Dans le bouddhisme, chaque aspect de la pratique a pour but de développer la connaissance. C’est simplement pour acquérir cette connaissance que vous engagez votre esprit sur la voie de la pratique qui pénétrera au cœur du Bouddha-Dhamma. Mais faites en sorte que ce soit une connaissance juste, obtenue par la claire vision pénétrante, et non une connaissance mondaine, partielle, qui risque, par exemple, de prendre le mal pour le bien, et de croire qu’une source de souffrance sera source de bonheur. Essayez vraiment de considérer les choses en termes de souffrance et vous en viendrez à cette connaissance, progressivement, pas à pas. Cette connaissance-là sera la connaissance du bouddhisme, basée sur de solides principes.

En utilisant cette méthode, une personne simple et sans éducation sera capable de pénétrer l’essence du bouddhisme, tandis qu’un érudit religieux, aux nombreux titres universitaires, totalement absorbé par l’étude du Tipitaka mais qui ne considère pas les choses de ce point de vue, peut ne pas du tout pénétrer l’enseignement. Ceux d’entre nous qui sont dotés d’une certaine intelligence devraient être en mesure d’étudier et observer les choses à fond, jusqu’à en connaître la véritable nature. Nous devons observer absolument tous les phénomènes que nous rencontrons, en comprendre la nature, mais aussi trouver la source de la souffrance qu’ils causent, cette souffrance qui nous enflamme et nous brûle. S’établir dans l’attention, observer et attendre, examiner, comme cela a été expliqué, la souffrance qui nous arrive : telle est la meilleure façon de pénétrer le Bouddha-Dhamma. C’est beaucoup plus profitable que de l’étudier à partir du Tipitaka. S’employer activement à étudier le Dhamma dans le Tipitaka, du point de vue linguistique ou littéraire, ne permet en aucun cas de découvrir la véritable nature des choses. Bien entendu, le Tipitaka est rempli d’explications sur la nature des choses, mais le problème est que les gens les écoutent à la manière des perroquets, pour les répéter plus tard, comme ils auront pu les retenir. Ils sont incapables de pénétrer eux-mêmes la véritable nature des choses. Si, au contraire, ils pratiquaient l’introspection et découvraient par eux-mêmes comment fonctionne l’esprit, si leur propre exemple les amenait à voir de près le mécanisme de ces pollutions qui obscurcissent l’esprit, de la souffrance, de la nature – autrement dit, de tout ce qui fait leur vie – ils seraient alors en mesure de pénétrer le véritable Bouddha-Dhamma.

Un individu peut très bien n’avoir jamais lu ou entendu parler du Tipitaka, s’il s’astreint à une observation approfondie à chaque fois que la souffrance vient le brûler, on peut dire de lui qu’il étudie le Tipitaka directement et beaucoup plus correctement que les gens qui le lisent. Ces derniers peuvent se contenter de caresser chaque jour les livres, sans avoir conscience du Dhamma immortel qu’ils contiennent. De même, nous avons notre propre personne à disposition à chaque instant, mais nous nous engageons dans toutes sortes de choses sans rien savoir de nous-mêmes, sans être capables de régler nos propres problèmes. Nous sommes toujours sujets à la souffrance, prisonniers de la convoitise qui vient augmenter cette souffrance chaque jour de notre vie, simplement parce que nous ne connaissons toujours pas le fonctionnement de notre esprit.

Il est extrêmement difficile de comprendre le Tipitaka et les vérités profondes qu’il renferme, alors commençons plutôt par étudier le Bouddha-Dhamma en apprenant à connaître notre véritable nature. Apprenons à connaître toutes les choses qui constituent ce corps et cet esprit. Apprenons les leçons de la vie, cette vie qui tourne sans fin dans le cycle du désir, de l’action liée au désir, de la soif des fruits de l’action, lesquels renforcent à nouveau l’envie d’en avoir toujours plus, et ainsi de suite à l’infini ; cette vie soumise au cercle vicieux du samsāra, l’océan de souffrance, purement et simplement à cause de l’ignorance de la véritable nature des choses.

En résumé, le bouddhisme est une méthode pratique et structurée dont le but est de nous révéler les choses telles qu’elles sont réellement. Une fois que nous avons vu leur véritable nature, nous n’avons plus besoin de personne pour nous enseigner ou nous aider, nous pouvons continuer à pratiquer seuls. Le progrès que nous faisons sur la Voie de l’ariyan suit le rythme auquel nous éliminons les pollutions de l’esprit et nous abandonnons les actions erronées. Finalement, nous atteindrons ce qui peut arriver de mieux à un être humain, ce que l’on appelle le fruit de la Voie, le Nirvana. Nous pouvons y parvenir seuls, simplement en apprenant à comprendre le sens ultime de la véritable nature des choses.

Chapitre III

LES TROIS CARACTÉRISTIQUES UNIVERSELLES

A présent nous allons étudier en détail les trois caractéristiques communes à toutes choses : l’impermanence, l’insatisfaction (ou la souffrance) et le non-soi.

Tout change constamment dans ce monde, tout est instable. La caractéristique de toute chose est de n’apporter qu’insatisfaction, désillusion et désenchantement à qui en perçoit clairement la nature impermanente. Enfin, rien ne permet de dire que quoi que ce soit dans ce monde nous appartienne en propre. Les choses paraissent « personnelles » aux yeux non avertis mais, dès que notre vision s’éclaircit et se précise, nous réalisons qu’il n’existe aucune entité personnelle.

Dans son enseignement, le Bouddha a tout particulièrement mis l’accent sur ces trois caractéristiques. L’enseignement tout entier peut se résumer simplement à un regard pénétrant sur l’impermanence, l’insatisfaction et le non-soi. Parfois ces éléments sont mentionnés explicitement, parfois exprimés dans d’autres termes mais, fondamentalement, ils visent à démontrer la même vérité. L’impermanence de toute chose avait été enseignée avant l’époque du Bouddha mais n’avait pas été développée aussi profondément qu’il l’a fait. De même l’insatisfaction avait été enseignée, mais pas dans toues ses facettes. Elle n’avait pas été traitée du point de vue de la causalité, et aucun enseignement n’avait été donné pour permettre de l’éradiquer complètement et définitivement. Les maîtres qui ont précédé le Bouddha n’en avaient pas compris la véritable nature comme il le fit lors de son Eveil. Quant au non-soi, au sens ultime du terme, il n’est enseigné que dans le bouddhisme. Seul le Bouddha, grâce à une compréhension totale et profonde de « ce qui est », c’est-à-dire de la véritable nature des choses, a enseigné que quiconque a parfaitement compris « ce qui est » saura que rien, absolument rien n’est « soi » ou n’appartient à un soi.

Il existe de nombreuses techniques pour permettre de développer une vision pénétrante de ces trois caractéristiques et, immanquablement, un simple fait se révélera alors aussitôt : rien ne justifie la convoitise et l’attachement, rien ne vaut la peine que nous voulions absolument l’obtenir, le posséder ou le devenir. Bref : rien ne vaut la peine d’être obtenu, rien de vaut la peine de devenir ou d’être vécu. Ce n’est que lorsque l’on comprend que posséder ou être quoi que ce soit n’est qu’une illusion, une tromperie, un mirage, que rien n’en vaut la peine, que l’on atteint la véritable vision pénétrante de l’impermanence, de l’insatisfaction et du non-soi. Vous pouvez réciter du matin au soir « anicca, dukkha, anattā », des centaines et des milliers de fois, sans être capable de comprendre et de voir ces caractéristiques. De par leur nature, il est impossible de vraiment les voir si on se contente de les entendre ou de les réciter.

La vision pénétrante intuitive, que nous appelons aussi « vision du Dhamma », est très différente de la pensée rationnelle, laquelle ne permettra jamais de voir le Dhamma. La vision pénétrante intuitive ne peut s’obtenir qu’au moyen d’une réalisation intérieure authentique. Supposons, par exemple, que nous examinions une situation dans laquelle nous nous sommes laissé entraîner et qui nous a ensuite fait souffrir. Si, en observant de près le cours des événements, nous ressentons un réel désenchantement, une lassitude, une désillusion, nous pourrons dire que nous avons vu le Dhamma ou que nous avons obtenu une perception claire des choses. Cette perception peut se développer, avec le temps, jusqu’à se perfectionner et avoir le pouvoir de nous libérer de toutes choses. Si vous répétez « anicca, dukkha, anattā » ou que vous examinez les trois caractéristiques jour et nuit mais sans jamais vous lasser des choses, sans perdre le désir d’avoir ou d’être quelque chose, ou le désir de vous saisir des choses, vous n’avez pas encore atteint la vision pénétrante. En résumé, la perception claire de l’impermanence, de l’insatisfaction et du non-soi consiste à réaliser que rien de vaut la peine d’être obtenu ou vécu.

Il existe un mot, dans le bouddhisme, qui traduit exactement cela, c’est le mot « suññata » ou « vide », vide de soi, vide d’une essence à laquelle nous aurions le droit de nous cramponner de toutes nos forces comme étant « nôtre ». L’observation qui mène à la vision claire que tout est dénué d’essence est le noyau central, la clé de la pratique du bouddhisme. Lorsque nous avons compris réellement que tout, absolument tout, est dénué de « soi », nous pouvons dire que nous connaissons le Bouddha-Dhamma à fond. La simple expression « vide de soi » résume l’impermanence (anicca), l’insatisfaction (dukkha) et le non-soi (anattā). Quand une chose est en perpétuelle évolution, dénuée de tout élément permanent et stable, on peut aussi dire qu’elle est « vide ». Quand on voit qu’elle est capable de nous induire en erreur, on peut la décrire comme vide de toute entité à laquelle nous aurions le droit de nous cramponner. Et lorsque nous découvrons, après examen, que cette chose ne possède aucun élément stable qui serait son essence, que ce n’est qu’un élément de la nature qui change et qui fluctue selon les lois de la nature que nous n’avons aucune raison de dire « nôtres », il ne nous reste qu’à conclure que cette chose est dépourvue de soi. Dès qu’un individu en vient à percevoir le vide de toute chose, naît en lui la réalisation rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu. Ce sentiment a le pouvoir de le protéger de la domination des pollutions qui obscurcissent l’esprit et des réactions émotionnelles. Lorsqu’un individu a atteint ce niveau, il lui devient impossible d’avoir un état d’esprit malsain, il ne se laisse plus entraîner à réagir brusquement à quoi que ce soit, rien ne peut plus l’attirer ou le séduire. Son esprit découvre une liberté et une indépendance permanentes, et il est libéré de toute souffrance.

Cette phrase « rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu » doit être comprise dans sa signification particulière. Les mots « obtenu » et « vécu » se réfèrent ici au fait de chercher à posséder et à exister avec un esprit confus, avide et possessif. Nous ne suggérons pas de vivre sans « avoir » ni « être » quoi que ce soit. Il y a des choses dont on ne peut généralement pas se passer : une propriété, des enfants, une épouse, un jardin, des champs, etc. On se sent obligé d’être bon ; on ne peut s’empêcher d’être un gagnant ou un perdant, ni d’avoir une condition sociale ou une autre ; on ne peut éviter d’être une chose ou une autre. Pourquoi, alors, nous apprend-on à considérer les choses comme n’ayant aucune valeur ? Voici la réponse : les concepts « avoir » et « être » sont purement relatifs, ce sont des idées de ce monde basées sur l’ignorance. En termes de réalité pure ou de vérité absolue, nous ne pouvons rien avoir ni être. Pourquoi ? Simplement parce que la personne qui veut posséder et la chose à posséder sont toutes deux impermanentes, insatisfaisantes et n’appartiennent à personne. Pourtant un individu qui ne perçoit pas cela pensera naturellement : « J’obtiens ceci, j’ai cela, je suis ainsi ». Nous pensons automatiquement en ces termes et c’est ce concept même qui est à la source de notre désespoir et de notre malheur.

Avoir et être représentent une forme de désir, le désir de ne pas laisser la chose que l’on est en train d’acquérir ou d’être, disparaître ou s’éloigner. La souffrance naît du désir d’avoir et du désir d’être – bref, du désir. Quant au désir, il naît de l’ignorance du fait que, fondamentalement, les choses n’ont rien de désirable. La fausse idée selon laquelle les choses sont désirables apparaît, comme un instinct, dès le plus jeune âge, et engendre le désir. Suite à ce désir, des actions seront entreprises et des résultats obtenus, satisfaisants ou pas. Si notre désir est satisfait, il engendrera un désir encore plus grand ; dans le cas contraire, il y aura inévitablement lutte et efforts jusqu’à ce que, d’une manière ou une autre, le désir soit satisfait. Cette attitude nous enchaîne à un cercle vicieux : action (karma), résultat, action, résultat – c’est ce que l’on appelle « la roue du samsāra ». Le mot samsāra ne se réfère pas, comme on le croit souvent, à un cercle sans fin d’une existence physique après l’autre. Il se réfère en réalité au cercle vicieux de trois éléments : le désir, l’action qui naît de ce désir, et les effets qui résultent de l’action. Ensuite il y a l’incapacité à cesser de désirer – comme une obligation de désirer à nouveau – qui entraîne une nouvelle action et un autre effet, lequel ne fait qu’augmenter encore le désir, et ainsi de suite à l’infini. Le Bouddha a appelé cela la « roue » du samsāra parce que c’est un cercle sans fin qui continue à tourner. C’est précisément à cause de ce cercle que nous devons endurer souffrance et tourments. Réussir à échapper à ce cercle vicieux, c’est atteindre la libération de toutes les formes de souffrance, autrement dit, le Nirvana. Que l’on soit pauvre ou millionnaire, roi ou empereur, être céleste ou dieu, tant que l’on est pris dans ce cercle vicieux, on ne peut éviter la souffrance et le tourment qui correspondent au désir. C’est pourquoi nous pouvons dire que cette roue du samsāra regorge de souffrance. Pour résoudre ce problème, nous ne pouvons nous contenter de sīla, la moralité ou vertu ; nous devons nous appuyer sur les principes les plus élevés du Dhamma.

Nous avons vu que la souffrance naît de la soif du désir, comme le Bouddha l’a déclaré dans sa Seconde Noble Vérité. Nous verrons maintenant que cette « soif » se décline sous trois formes. La première est le désir sensoriel : désirer des choses – formes, couleurs, sons, parfums, saveurs ou objets tactiles – et y trouver du plaisir. La seconde forme est le désir de devenir, d’exister en tant que ceci ou cela, selon nos souhaits. La troisième est le désir de ne pas devenir, de ne pas exister en tant que ceci ou cela. En réalité, il n’y a que ces trois formes de désir. Je défie quiconque de trouver un désir qui n’entre pas dans l’une de ces trois catégories.

Nous pouvons tous constater que, là où il y a désir, il y a souffrance : quand nous sommes poussés à agir sur l’impulsion d’un désir, nous souffrons immanquablement en proportion de l’action entreprise et puis, ayant obtenu un résultat, nous sommes incapables de mettre fin à notre désir et nous poursuivons notre quête. La raison pour laquelle nous sommes forcés de continuer à souffrir, c’est que nous ne sommes pas encore libérés du désir, nous en sommes les esclaves. Ainsi un méchant homme fait du mal parce qu’il désire faire du mal et souffre ensuite proportionnellement à sa méchanceté ; de la même manière, un homme bon désire faire du bien et souffre d’un autre type de souffrance, proportionnellement à sa bonté. Attention, n’allez pas croire qu’il ne faut pas faire le bien ! Cet enseignement nous montre simplement qu’il existe des degrés de souffrance très subtils, imperceptibles à l’individu moyen. Nous devons suivre les conseils du Bouddha : si nous voulons nous libérer complètement de la souffrance, faire du bien ne suffit pas. Il est indispensable d’accomplir des choses qui vont plus loin, au-delà des bonnes actions ; des choses qui permettront de libérer l’esprit de sa condition d’asservissement aux désirs de toutes sortes. Telle est la quintessence de l’enseignement du Bouddha et nous devons bien nous en souvenir. Réussir à nous affranchir de ces trois formes de désir, c’est atteindre la libération complète de la souffrance.

Comment pouvons-nous éliminer la soif du désir, l’éradiquer et y mettre fin pour de bon ? La réponse est simple : observer et prendre note de l’impermanence, l’insatisfaction (ou souffrance) et le non-soi, jusqu’à voir clairement que rien de vaut la peine d’être désiré. Qu’y a-t-il qui vaille la peine d’avoir ou d’être ? Qu’y a-t-il qui n’engendre pas une forme de souffrance une fois obtenu ? Posez-vous cette question : qu’y a-t-il que vous puissiez obtenir ou devenir sans entraîner détresse ou angoisse ? Pensez-y bien. Le fait d’avoir une femme et des enfants engendre-t-il la gaieté de cœur et la liberté ou, au contraire, toutes sortes de responsabilités ? Le fait d’avoir obtenu une haute position sociale vous donne-t-il automatiquement la paix et le calme ou, au contraire, de lourdes obligations ? Quand on considère les choses sous cet angle, on se rend vite compte que tout cela n’apporte que fardeau et responsabilité. Pourquoi ? Tout, absolument tout, est fardeau, du simple fait des caractéristiques d’impermanence, d’insatisfaction et de non-soi. Une fois que nous avons obtenu une certaine chose, nous devons veiller à la garder, nous assurer qu’elle est bien comme nous le voulons ou qu’elle nous est profitable. Mais cette chose, de par sa nature, est impermanente, insatisfaisante et n’appartient à personne. Elle ne peut se conformer à nos objectifs et à nos desseins personnels ; elle ne peut que changer en fonction de sa nature. Tous nos efforts ne sont alors qu’une tentative de nous opposer et de résister à la loi du changement ; or la vie, vécue comme une tentative de faire se conformer les choses à nos souhaits, est pleine de difficultés et de souffrances.

Il existe une technique pour prendre conscience que rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu. Elle consiste à examiner les choses assez profondément pour découvrir que, en présence de la convoitise, nous sommes attirés par l’idée d’avoir ou d’être, tandis que, lorsque le désir a cédé la place à la vision pénétrante de la véritable nature des choses, notre attitude est tout à fait différente. Prenons un exemple facile : la nourriture. Un homme qui mange avec avidité et recherche les saveurs délicieuses se distingue, par certains traits, de celui qui mange sans désir mais avec la compréhension claire ou vision pénétrante de la véritable nature des choses. Leur façon de manger est nécessairement différente, leurs sensations quand ils mangent sont nécessairement différentes, et il en va de même pour les résultats engendrés par le fait de manger.

Ce qu’il faut comprendre, à présent, c’est que l’on peut se nourrir même si on a perdu tout désir pour les saveurs délicieuses. Le Bouddha et les Arahants, qui étaient libérés du désir, étaient tout de même capables de faire des choses et d’être ; ils effectuaient leurs tâches et en faisaient bien plus qu’aucun d’entre nous avec tous nos désirs. En vertu de quel pouvoir pouvaient-ils faire cela – autrement dit, à quoi correspondait chez eux la force de la convoitise et du désir d’être ceci ou cela, qui nous pousse à agir ? La réponse est qu’ils agissaient en vertu du pouvoir de la vision pénétrante, la connaissance claire et profonde de « ce qui est » ou véritable nature des choses. Ils ne désiraient rien obtenir ou posséder pour eux-mêmes, et leur bienveillance et leur sagesse ont profité aux autres. C’est ainsi qu’ils ont pu transmettre leurs enseignements.

Etre libéré de la convoitise a de nombreux à-côtés positifs. Un corps et un esprit libérés de la convoitise peuvent rechercher la nourriture et manger en étant motivés par un discernement intelligent et non, comme avant, par le désir. Si nous voulons nous libérer de la souffrance en suivant les traces du Bouddha et des Arahants, nous devons nous exercer à agir avec discernement plutôt qu’avec convoitise. Si vous êtes étudiant, apprenez à distinguer le bien du mal et vérifiez qu’étudier est ce que vous avez de mieux à faire. Si vous avez un travail, apprenez à distinguer le bien du mal, assurez-vous que ce travail est ce que pouvez faire de mieux et qu’il bénéficie à toutes les personnes concernées. Ensuite, faites-le bien, avec tout le détachement et la sérénité que votre vision pénétrante peut procurer. Si nous faisons quelque chose en étant motivés par le désir, nous sommes inquiets en le faisant et inquiets quand c’est fini ; tandis que, si nous nous laissons guider par le discernement, nous ne sommes pas inquiets du tout. Voilà la différence.

Il est donc essentiel que nous soyons toujours conscients qu’en réalité tout est impermanent, insatisfaisant et dépourvu de soi, c’est-à-dire que rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu. Si nous devons nous engager dans ce monde, faisons-le avec discernement ; ainsi nos actions ne seront pas contaminées par le désir. Si nous agissons avec sagesse, nous serons libérés de la souffrance, du début à la fin. L’esprit ne cherchera pas aveuglément à se saisir des choses et à se les approprier comme si elles en valaient la peine. Nous serons assurés d’agir la conscience en éveil mais également en mesure de vivre selon la tradition, les coutumes ou les lois. Par exemple, même si nous possédons des terres, nous ne sommes pas obligés d’avoir un comportement possessif ; il est inutile de nous y attacher au point qu’elles nous deviennent un fardeau pesant qui nous tourmente l’esprit. La loi a pour mission de veiller à ce que ces terres restent en notre possession ; alors inutile de nous angoisser, elles ne vont pas nous glisser entre les doigts et disparaître. Même si quelqu’un venait nous les prendre, nous pourrions certainement nous y opposer et les protéger intelligemment. Nous pouvons résister sans colère, sans nous laisser brûler par les flammes de la haine. Nous pouvons nous appuyer sur la loi et opposer notre propre résistance, sans qu’il soit nécessaire de souffrir. Bien sûr que nous devons veiller à notre propriété, mais si vraiment elle devait nous être arrachée, il ne servirait à rien de nous laisser aller à de grandes émotions. Tout est impermanent, en perpétuel changement. Lorsque nous comprenons bien cela, nous n’avons plus besoin de nous inquiéter de rien.

Il en est de même pour « être ». Il est inutile de s’attacher à notre état d’être ceci ou cela parce qu’en réalité il n’existe aucun état satisfaisant. Toutes les circonstances sont chargées, en puissance, d’une forme de souffrance ou d’une autre. Il y a une technique très simple que nous étudierons plus tard qui s’appelle vipassanā et qui est la pratique directe du Dhamma. C’est une introspection très fine qui révèle qu’il n’y a rien qui vaille la peine d’être ou qu’il n’y a réellement aucun état d’être satisfaisant. Considérez vous-mêmes cette question, voyez si vous pouvez trouver ne serait-ce qu’une situation ou un état d’être satisfaisant : être fils ? Parent ? Mari ? Épouse ? Patron ? Employé ? Y en a-t-il un qui soit agréable ? Même être dans une situation avantageuse, être celui qui a la main haute sur les autres, le gagnant – est-ce agréable ? La condition d’être humain est-elle agréable ? Et même la condition d’être céleste ou de dieu, serait-elle agréable ? Lorsque vous avez vraiment compris « ce qui est », vous découvrez qu’absolument rien n’est agréable. Nous trouvons une satisfaction aveugle à avoir et à être, mais pourquoi continuer à risquer notre vie à agir inconsidérément sur l’impulsion du désir ? Il nous faut comprendre les choses et vivre avec sagesse, ne nous engageant dans la vie que de manière à causer un minimum de souffrance ou, mieux encore, aucune.

Et maintenant venons-en à un autre point important : nous devons faire savoir à ceux qui nous entourent, à nos amis, et en particulier à notre famille et à nos proches, quelle est la véritable nature des choses, de sorte qu’ils adoptent la même vue juste que nous. Ainsi il n’y aura pas de bouleversements dans la famille, dans la ville, dans le pays et, en fin de compte, dans le monde. L’esprit de chaque individu sera immunisé contre le désir, il ne cherchera pas à s’approprier ou à s’attacher des objets ou des personnes. Au contraire, la vie sera guidée par la vision pénétrante, par la vision toujours présente et claire qu’il n’y a, en réalité, rien que nous puissions nous approprier et nous attacher. Tout le monde parviendra à réaliser que tout, en ce monde, est impermanent, insatisfaisant et dépourvu d’un soi et, en conséquence, que rien ne justifie que l’on se laisse happer dans le cercle vicieux. C’est à nous d’avoir le bon sens de lâcher prise, d’adopter une vision juste, en rapport avec les enseignements du Bouddha. Celui qui agit ainsi mérite d’être appelé un vrai bouddhiste. Même s’il ne devient jamais moine et ne prend pas même les préceptes, il aura pénétré vraiment le Bouddha, le Dhamma et le Sangha. Son esprit sera identique à celui du Bouddha, du Dhamma et du Sangha : immaculé, éveillé et paisible en vertu du non attachement à des choses qu’il ne considère plus comme valant la peine d’avoir ou d’être. Ainsi il est possible de devenir un authentique bouddhiste à part entière, simplement grâce à cette technique qui consiste à observer, à percevoir l’impermanence, l’insatisfaction et le non-soi, jusqu’à réaliser que rien ne vaut la peine d’avoir ou d’être quoi que ce soit.

Les formes les plus viles du mal prennent naissance et sont renforcées par le désir d’avoir ou d’être quelque chose ; des formes moins virulentes du mal sont engendrées par des actions moins fortement motivées par le désir ; et toutes les formes du bien proviennent d’actions basées sur une forme de désir très subtil, très raffiné, un désir d’être ou d’avoir à un niveau positif. Même dans ses formes les plus élevées, le bien est basé sur le désir mais un désir si ténu que les gens ne le considèrent pas comme mauvais. Il n’en reste pas moins qu’une bonne action n’apportera jamais la libération de la souffrance. Celui qui s’est totalement libéré du désir, l’Arahant, a cessé d’agir sur l’impulsion du désir, il est devenu incapable de faire le mal ; ses actions se situent au-delà des catégories du bien et du mal ; il est ainsi complètement libéré de la souffrance.

Ceci est un des principes fondamentaux du bouddhisme. Que nous soyons capables de l’appliquer ou non, que nous le voulions ou non, telle est la voie de la libération de la souffrance. Il se peut qu’aujourd’hui vous n’en vouliez pas mais, un jour ou l’autre, inévitablement, vous y viendrez. Lorsque nous avons complètement abandonné le mal et que nous avons fait tout le bien que nous pouvions, l’esprit demeure embourbé dans toutes sortes de désirs flous, et il n’existe aucun moyen de s’en débarrasser, sinon s’efforcer d’aller au-delà du désir d’avoir ou d’être quoi que ce soit, bon ou mauvais. Pour que vienne le Nirvana, la libération de la souffrance sous toutes ses formes, il doit y avoir une absence totale et absolue de désir.

En résumé, savoir « ce qui est » au sens ultime du terme, c’est voir partout l’impermanence, l’insatisfaction et l’absence de soi. Lorsque nous sommes réellement persuadés de cela, l’esprit parvient à voir les choses de telle manière qu’il ne s’y cramponne plus. Alors, si nous devons nous engager dans le monde en « ayant » et en « étant » quelque chose, nous pouvons le faire intelligemment, motivés par la vision pénétrante et non par le désir. En agissant ainsi nous demeurons libres de toute souffrance.

Chapitre VI

CONVOITISE ET ATTACHEMENT

Comment pouvons-nous échapper aux choses et en devenir complètement indépendants, libres de ces choses qui sont toutes passagères, insatisfaisantes et dénuées de soi ? La réponse est que nous devons découvrir la cause de nos désirs et de notre attachement à ces choses. En connaissant la cause, nous serons à même d’éliminer complètement son effet : la convoitise. Les bouddhistes reconnaissent l’existence de quatre formes de convoitise ou attachement :

1) L’attachement sensoriel (kāmūpādāna)

Il se réfère aux objets des sens attirants et désirables. C’est l’attachement que nous éprouvons tout naturellement pour les choses que nous aimons et qui nous donnent satisfaction : couleurs, formes, sons, odeurs, saveurs, objets tactiles ou images mentales – objets passés, présents ou futurs qui viennent à l’esprit et correspondent à des objets du monde matériel, du corps ou de l’imagination. D’instinct nous éprouvons du plaisir, nous nous délectons au contact de ces objets des sens. Ils font les délices de l’esprit qui les perçoit.

Dès sa naissance, un individu apprend à connaître le goût des six objets des sens et à s’y attacher ; au fil des années il s’y attache de plus en plus. La majorité des gens est incapable d’y échapper, c’est un sérieux problème. Il est indispensable d’avoir une connaissance et une compréhension de ces objets des sens, et d’agir en conséquence, faute de quoi l’attachement risque d’entraîner une dérive absolue. Si nous étudions le cas de toute personne ayant sombré à la dérive, nous découvrons immanquablement qu’il y avait, à l’origine, un fort attachement à un objet désirable à ses sens. En fait, tout ce que font les humains est lié aux sens. Qu’ils aiment, se mettent en colère, détestent, jalousent, tuent ou se suicident, la cause ultime est inévitablement un objet des sens. Si nous allons voir de près pourquoi les êtres humains travaillent ou s’activent à toutes sortes de choses avec énergie, nous constatons que, ce qui les pousse, c’est le désir, le désir d’obtenir quelque chose, quelle qu’en soit la nature. Les gens font des efforts, étudient et gagnent tout l’argent qu’ils peuvent, puis s’en vont à la recherche du plaisir sous forme de couleurs et de formes, de sons et d’odeurs, de saveurs et d’objets tactiles. C’est ce qui les fait avancer. Même accomplir des actions méritoires pour aller au paradis n’est qu’une forme de désir sensuel. Tous les problèmes et les désordres de ce monde ont une seule et même source : la recherche aveugle du plaisir des sens.

Le danger réside dans la force de l’attachement aux sens. C’est pour cette raison que le Bouddha considérait la soif de plaisirs sensoriels comme la forme première de l’attachement. C’est vraiment un problème à l’échelle mondiale. Ce qui adviendra au monde, à l’avenir, sa destruction ou sa rédemption, dépend précisément de cet attachement aux sens. Il est de notre devoir d’étudier comment et dans quelle mesure nous sommes attachés aux sens, et s’il est en notre pouvoir d’abandonner cet attachement.

Selon les critères du monde, l’attachement à la sensualité est une très bonne chose qui engendre amour familial, efficacité et énergie dans la quête de la fortune, de la gloire, etc. Mais, du point de vue spirituel, il est évident que c’est la porte secrète qui ouvre sur la souffrance et le tourment. Spirituellement parlant, l’attachement à la sensualité doit être tenu sous contrôle et, si toute souffrance doit disparaître un jour, l’attachement aux sens devra disparaître complètement.

2) L’attachement aux opinions (ditthūpādāna)

Un minimum d’introspection permet aisément de détecter et d’identifier notre attachement à nos points de vue et à nos opinions. Depuis notre naissance, nous avons reçu une certaine éducation, une formation qui a engendré des idées et des opinions. J’appelle « opinions » ces idées auxquelles on tient et que l’on refuse d’abandonner. S’en tenir à son point de vue est, somme toute, assez naturel et, en général, nul ne condamne ou ne critique une telle attitude. Pourtant, elle représente un danger aussi grave que l’attachement aux objets des sens. Il arrive, n’est-ce pas, que des idées préconçues, auxquelles nous nous cramponnions obstinément, soient balayées par les événements. Il faut donc régulièrement faire évoluer notre façon de voir, l’améliorer progressivement, l’élever, passant ainsi d’une opinion erronée à un point de vue qui se rapproche de plus en plus de la vérité, pour aboutir enfin à inclure dans nos idées les Quatre Noble Vérités.

Il y a plusieurs causes à l’entêtement dans ses opinions mais ce comportement est principalement lié aux coutumes, aux traditions, aux cérémonies et aux doctrines religieuses. Les convictions personnelles ne sont pas très importantes et sont certainement moins nombreuses que celles qui proviennent de lointaines traditions et cérémonies populaires. Adhérer à un point de vue ou un autre est une forme d’ignorance. Ne possédant pas la connaissance, nous développons nos opinions personnelles en les basant sur notre propre ignorance. Nous sommes convaincus, par exemple, que les choses sont désirables et valent la peine que l’on s’y attache, qu’elles peuvent durer, qu’elles ont de la valeur et existent par elles-mêmes, alors qu’en réalité elles sont illusoires, trompeuses, changeantes, sans valeur et sans existence propre. Lorsque nous nous sommes fait une idée sur quelque chose, il ne nous est bien sûr pas agréable d’admettre ensuite que nous nous sommes trompés, même si nous constatons parfois que nous avons fait erreur. C’est cette obstination qui fait terriblement obstacle au progrès et nous rend incapables d’évoluer, incapables de modifier nos fausses convictions religieuses et autres vieilles croyances. Cela risque de poser un problème aux gens qui s’en tiennent à des doctrines naïves car, même s’ils s’aperçoivent un jour qu’elles sont naïves, ils refuseront d’en changer sous prétexte que leurs parents, leurs grands-parents et leurs ancêtres y étaient fidèles. Ou bien, s’ils ne tiennent pas vraiment à se corriger et à s’améliorer, ils se contenteront de repousser les arguments à l’encontre de leurs vieilles idées, en répondant que c’est ce à quoi ils ont toujours cru. Pour toutes ces raisons, l’attachement aux opinions doit être considéré comme un poison mortel, un danger majeur que nous devons, si nous souhaitons vraiment nous améliorer, employer toutes nos forces à éliminer.

3) L’attachement aux rites et rituels (sīlabbatūpādāna)

C’est l’attachement à des pratiques traditionnelles dépourvues de sens qui se sont transmises sans raison, pratiques que les gens décident de considérer comme sacrées et refusent de changer à tout prix. Il y en a en Thaïlande, comme partout ailleurs : croyances concernant des amulettes, des objets magiques et toutes sortes de pratiques secrètes. On croit, par exemple qu’en sortant du sommeil, il faut prononcer une formule mystique au-dessus d’une bassine d’eau puis se laver le visage avec cette eau ; on croit qu’avant de se soulager il faut tourner la tête dans telle ou telle direction ; ou encore qu’avant de manger ou de se coucher il faut pratiquer certains rituels. On croit en l’existence d’esprits, d’êtres célestes, d’arbres sacrés et de toutes sortes d’objets magiques. Tout cela est complètement irrationnel. Les gens ne pensent pas de façon rationnelle, ils se contentent de se cramponner à un schéma préétabli : puisqu’ils se sont toujours comportés ainsi, ils refusent de changer. Beaucoup de gens, qui se prétendent bouddhistes, s’attachent aussi à ces croyances et jouent ainsi sur les deux tableaux ! On trouve même parmi eux des gens qui se prétendent bhikkhus, disciples du Bouddha.

La raison pour laquelle nous devons nous libérer de ces idées est que, si nous pratiquons le Dhamma sans avoir conscience de son objectif original, de sa raison d’être, inévitablement nous le considérons naïvement comme une autre de ces pratiques magiques. Nous voyons ainsi des gens prendre les préceptes ou pratiquer le Dhamma, uniquement pour se conformer au schéma en vigueur, à la cérémonie traditionnelle, pour suivre l’exemple qu’on leur a transmis. Ils ne savent rien du pourquoi et ne font les choses que par habitude. Une telle attitude est difficile à combattre. C’est ce que nous appelons « attachement insensé aux pratiques traditionnelles ». La méditation de la vision pénétrante ou méditation de la tranquillité, telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, risque fort, si elle est faite sans rime ni raison et sans connaissance, d’être motivée par la convoitise et l’attachement, d’être mal dirigée, et donc de n’être qu’une autre forme d’ignorance. Même chose pour la prise des préceptes, que ce soit cinq, huit, dix ou plus : s’ils sont pris dans l’espoir de devenir un saint aux pouvoirs magiques, surnaturels, psychiques ou autres, cela devient un rite mal compris, uniquement motivé par l’attachement aux coutumes et aux rituels.

Il nous faut donc être très prudents. La pratique du bouddhisme doit avoir une base solide dans la pensée, la compréhension et le désir de détruire les pollutions qui obscurcissent l’esprit. Sinon elle ne sera qu’une action mal dirigée et irrationnelle, une perte de temps.

4) L’attachement à l’idée d’un soi (attavādūpādāna)

Cette croyance en un soi personnel est très importante et aussi très subtile. Toutes les créatures vivantes ne peuvent qu’avoir une fausse notion du « moi » et du « mien » ; c’est l’instinct originel de tout de qui vit et la base de tous les autres instincts. Ainsi, l’instinct qui consiste à rechercher de la nourriture et la manger, l’instinct d’éviter le danger, de procréer, et beaucoup d’autres, proviennent du fait que toute créature a une conscience instinctive d’exister et croit être une entité séparée, un « soi ». Convaincue de cela, elle désire naturellement éviter la mort, rechercher la nourriture pour en nourrir son corps, s’abriter du danger, et multiplier son espèce. Nous voyons qu’une telle croyance est universellement répandue chez tous les êtres vivants ; s’il en allait autrement, ils ne pourraient pas survivre. Pourtant, cette même croyance est également la cause de la souffrance qui est inhérente à la recherche de la nourriture et de la protection d’un abri, à la propagation de l’espèce et à toute activité quelle qu’elle soit. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Bouddha a enseigné que l’attachement à l’idée d’un soi est la racine de toute souffrance. Il résuma cela en quelques mots : « Les choses, si nous nous y attachons, sont souffrance ou source de souffrance ». Cet attachement est la source et la base de la vie, et il est en même temps la source et la base de la souffrance sous toutes ses formes. C’est précisément à cela que le Bouddha faisait allusion quand il a dit que la vie est souffrance et que la souffrance est la vie. Cela signifie que le corps et l’esprit (les cinq « agrégats ») auxquels nous nous attachons sont souffrance. Connaître la source et la base de la vie et de la souffrance est considéré comme la connaissance la plus profonde et la plus pénétrante puisqu’elle nous permet d’éliminer radicalement la souffrance.

La façon la plus efficace de se débarrasser de l’attachement est de le reconnaître à chaque fois qu’il se présente. Ceci est surtout valable pour l’attachement à l’idée d’un soi qui est la base même de la vie. C’est quelque chose qui apparaît spontanément et s’installe en nous sans qu’on ait à nous l’inculquer. Il est présent d’instinct chez l’enfant comme chez les petits des animaux, dès la naissance. Regardez comme les chatons prennent une attitude défensive dès qu’on les approche ! Il y a toujours présent à l’esprit ce « quelque chose », ce « moi », et un attachement se manifeste inévitablement. La seule chose à faire est de lui tenir les rênes jusqu’à ce que vous ayez bien avancé dans la connaissance spirituelle ; en d’autres termes, utilisez les principes du bouddhisme jusqu’à ce que cet instinct soit dominé puis complètement éradiqué. Sans cela, une personne ordinaire de ce monde ne peut pas dépasser cet instinct. Seuls les plus élevés des ariyans, les Arahants, réussissent à l’éliminer. Nous devons reconnaître cet obstacle comme étant de première importance pour toutes les créatures vivantes. Si nous voulons bénéficier pleinement de l’enseignement du Bouddha, il nous revient de dépasser cette conception erronée. La souffrance à laquelle nous sommes soumis diminuera en fonction de nos efforts dans ce sens.